花了一周时间,把《成为乔布斯》读完了。

在这本书之前,我极少读人物传记。

所以,对于观察一个人的一生这件事情本身,我是没有什么概念的。

而事实上,这本书给我带来的感受,确实与其他知识类的书籍完全不同。

在这个过程中,有很多沉睡的记忆被唤醒。

当读到麦金塔时,我就在想这是个什么名字?

之后突然了然:“Macintosh”,我在我的第一台Macbook上好像还经常见到这个名字。

应该是在2011年吧,我记得当时和朋友一起从香港买了这台Macbook。那时候Mac的市场占有率远不及Windows,之所以买Macbook是听大佬同事说,Mac更适合程序员使用。

自那之后,我就开始双系统办公了,所有软件和配置都希望能尽量兼容两套系统,比如Vim的配置。

再后来,和人一起创业做游戏,想要上线App Store就一定需要苹果电脑,所以采购了一些Mac mini作为编译机。后来给家里电视也配了一台Mac mini,彻底实现看片自由~

当读到iPod发售时,我突然想起自己在腾讯实习的那一年(2008年),部门年会抽奖中了一台iPod mini shuffle。

于是回去在储物间找到了这台老古董,用酒精棉片仔细将外壳、充电线擦拭了好几遍,焕然一新。之后充好电、插上耳机,任贤齐熟悉的声音从耳机中传来,他居然还能用。

再后来,读到2007年跨时代的iPhone发售。

我尤其记得,当我第一眼看到iPhone的时候,应该已经是在2009年了。当时一个同事,给我演示了iPhone上双指缩放照片的功能,当时简直惊为天人。我也在自己的“智能机”(一台HTC,windows mobile系统)试了一下,不出所料的没有任何反应。

那个时候,华强北有很多苹果山寨机,300、500的样子,我姑姑来深圳旅游还买回去几台,不出所料几个月就坏了。

我记得当时问我老婆,要不要买一台,她说你为什么不攒钱买台真的呢?

应该是2010年,我拥有了第一部iPhone,那是一台iPhone 3GS。那是我老婆送我的礼物,而这台手机是她女老板换新手机后送给她的。我记得当时的我对这台手机爱不释手,这台手机到现在还放在储物间的柜子里,与刚刚提到的ipod mini shuffle一起。

又过了几年,我记得那是腾讯的圣诞晚会当天,老婆需要从她公司打车来晚会体育馆汇合,但是由于是下班高峰期,一直打不上车。

于是我打车到了她公司楼下,然后,她说要送我一个礼物。

是的,是一台全新的iPhone 4S。

这是她女老板送给她的,她舍不得用,送给我了。

那一年,我和老婆都很穷,没房没车,上班一起挤公交(深圳那时候还没有地铁),周五改善伙食吃的是肯德基。

所以可想而知,一台iPhone 4S对于当时的我们来说有多贵重。

我记得,我对那台iPhone 4S特别珍惜。偶尔有一次我发现他的摄像头里有点灰尘,之后耿耿于怀了很久,一直想把它弄掉;直到后来有一次手机出了什么问题需要维修,去苹果官方售后居然给一并处理好了。

这台手机我用了很多年,甚至后来iPhone的大屏手机出了很久之后,我还在坚持使用。

因为这台手机在我眼里真的是达到了工业设计美学的巅峰,而他也确实塑造了我的审美。

在后续的几代iPhone中,iPhone边角逐渐变得圆润,与4S相去甚远,反倒是与3GS更为相像,这是我所不喜欢的。

所以直到iPhone 12重回4S的设计时,那种久违的想要更换手机的冲动才又回来了。

这次在书里读到才知道,iPhone 4S的发布时间,与乔布斯的去世时间非常接近,也算是乔布斯的遗世之作了。

这台iPhone 4S被我用布袋子装好,和我其他珍贵的物件一起放在小柜子里。

我总是这样,对于旧物总舍不得丢。比如开了6年的油车、被PS5换下来的PS4 Pro、甚至用了十几年的木头梳子。

老婆总是笑我这一点。

但我知道,是因为我对这些物件投入了感情,以至于他们本身就变成我感情的一部分。

人割舍感情自然会觉得难受。

上面差不多就是我和苹果产品之间的故事了,接下来我想说说这本书带给我的感受。

第一点,强烈的代入感。

有好几次,我在读的过程中都不得不停下来,因为情绪难以抑制。

比如这段:

医生告诉我这是不治之症,我最多还能活3~6个月。医生建议我回家打点好一切,这是医生给病人下的死亡判决书。那意味着你必须在几个月内把未来10年想对孩子说的话全部说完;意味着你必须要把每件事都安排好,尽可能减少对家人的影响;意味着你要和这个世界说“再见了”。

或许是因为常年使用乔布斯的产品,所以即使素未谋面却感觉异常熟悉;或许是因为自己也有孩子,所以对于这种痛苦能感同身受。

总之,我感觉我的眼眶都已经湿了。

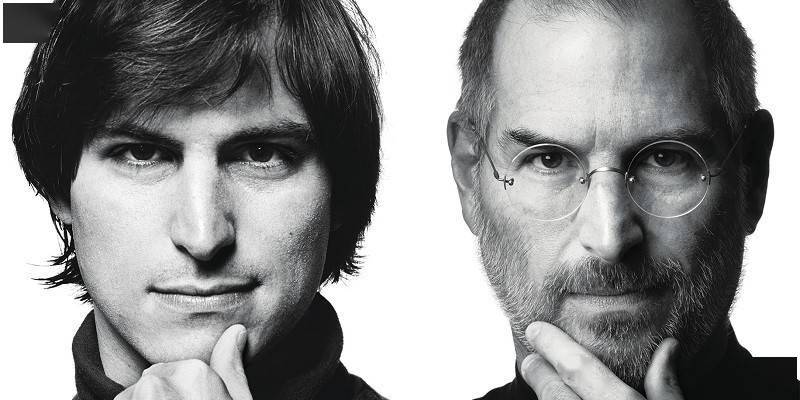

第二点,“成为乔布斯”这个名字起的真好,因为正如书中所说的,“这不是一个关于成功的故事,而是一个关于成长的故事”。

没有人能一开始就做到最好,哪怕是乔布斯这样的天才也不行,天才也需要成长。

遭遇挫折并不一定是坏事,他可能正是让你变得更好的契机。

第三点,运气很重要,但你一定要确保自己的实力足够接住运气。

乔布斯被自己公司放逐后,Next公司虽然做的不够好,但却一直在努力,确保自己留在牌桌上;买下皮克斯后,也是困难重重并且一直在亏损,但是无论出于面子因素还是长远考虑,乔布斯一直没有放弃,最终成功帮助乔布斯翻盘。

这是乔布斯的实力。

而上世纪90年代的苹果,病入膏肓,急需有能力的领袖拯救。

这是乔布斯的运气。

乔布斯的实力,接住了他的运气。

第四点,每个人都有多面性,天才也不例外。

乔布斯在产品方面的优点已经毋庸赘述,但我之前对于乔布斯缺点的了解却十分片面。

但人是多面的。对某些人冷酷的同时,也会对某些人温柔;亲近某些人的同时,也会对某些人疏远。

有很多人给乔布斯的定义是简单的二元人,即天才+混蛋。

这自然是不准确的。

而这本书,能更好的让我们看到乔布斯身上的多面性,以及这些多面性如何在他的生活和工作上发挥作用。

总之,我很喜欢这本书,也很感谢乔布斯,给我们带来了这么多革命性的产品。

读完之后,我忍不住的幻想,如果乔布斯还在世,手机还是现在这个样子吗?汽车还是现在这个样子吗?世界还是现在这个样子吗?

可惜没有如果,正如吉姆·柯林斯所说:

我真希望自己能看到史蒂夫3.0版本,看他从55岁到75岁的经历一定很有意思,一定会比之前更加优秀。可惜我们没有机会看到史蒂夫3.0了。

再见乔布斯,谢谢你!

附:

gorf 发布于 #

博主的生活分享比书评更感人。

Reply

Dante 发布于 #

哈哈,谢谢

Reply